珍贵资料泄露:钕膜被捅事件背后的科学探究

在近日的一次实验过程中,一张极为罕见的图片迅速在科学社群中传开,这张图片显示了一幅被严重损坏的钕膜样品,明显可见有多处深度划痕和穿孔,这些伤痕看起来像是由锋利工具造成的。该图像引起了广泛关注,并迅速成为热门话题。那么,这样的损坏是如何发生的?这种情况可能会导致什么后果?以下是对此事件的一些分析。

实验误操作

这幅受损的钕膜可能是在某个实验过程中由于操作不当而遭到破坏。在高科技研究领域,尤其是涉及稀有金属材料处理时,安全意识和操作规范至关重要。一旦出现疏忽或失误,就可能导致不可预测的情况发生,如物料损毁、化学反应等。

设备故障

虽然可能性较小,但设备故障也是造成这样的情况的一个原因。例如,如果使用的是机械手臂进行精密加工,而这台机械手臂出现了故障,比如抓取装置松动或控制系统失灵,都有可能导致钕膜受到撞击或割伤。

人为错误

有人认为这幅图片中的伤痕实际上是人为造成的,有意或者无意之间的人为操作也许会对样品产生重大影响。如果这是故意行为,那么需要调查出动机以及责任归属;如果是不慎,则应加强相关人员对于实验室安全管理培训,以避免类似事故再次发生。

质量检验问题

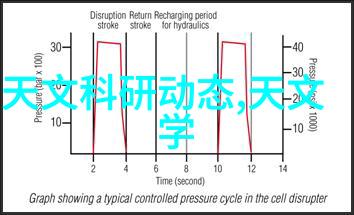

在某些情况下,被捅洞的地方可能并不是由物理力所致,而是一种特殊的手段用于测试样品内部结构。这通常涉及到一种叫做“电穿孔”的技术,可以用来检查材料内部是否存在缺陷。但即使如此,也必须确保所有参与者都理解这一点,并且采取适当措施保护自己和周围环境免受潜在危害。

信息泄露风险

更令人担忧的是,这样的照片公开意味着有关该项目细节已被外界知晓。这不仅威胁到了研究成果本身,还可能暴露了研发团队所使用的技术、方法甚至包括他们正在寻求解决的问题本身。这对于公司或机构来说是一个巨大的隐私泄露问题,因为这些信息往往具有商业价值,而且一旦流出就难以控制其进一步散播。

科学伦理探讨

最后,这一起事件也引出了一个关于科研伦理的问题,即何时应该公布与科研相关但敏感性的数据,以及哪些数据应当保持秘密。这个问题没有简单答案,它需要考虑到知识共享与个人隐私权之间微妙平衡,以及不同国家法律法规对此类信息披露设定的规定和限制。此外,对于任何这样的事情,都应当遵循最低限度必要原则,即只有在绝对必要时才分享敏感性质的数据,以保护个人隐私权益,同时促进科学发展。

总之,“处钕膜被捅图片”不仅反映了一个具体案例,更触发了一系列关于科研实践、安全管理、伦理道德以及知识共享等多方面深刻议题。在未来,我们希望通过这样的分析可以提高整个科研社区对于实验室工作中的注意力和责任感,从而减少类似悲剧再次发生。