边塞古韵中的玉器交响

在中国历史的长河中,边塞地区一直是国家安全和文化交流的前沿阵地。往下边塞玉器见客人啥意思,这句话听起来像是一个谜语,但实际上,它揭示的是一个深刻的历史现象:边塞地区作为国家与外部世界接触的地方,不仅是军事防御的要害,也成为了文化交流和贸易往来的重要场所。在这个过程中,玉器作为一种高价值、代表着文明程度和国力强盛的物品,被广泛运用来进行礼仪性的交换或作为政治上的礼物。

唐朝时期,中国与西域之间有着频繁的商路往来。唐代诗人李白曾经在其《行路难》一诗中描绘了这样一幕:“自京师出五千里,从沙漠去至青海。”这样的旅程充满了艰辛,但同时也带来了丰富的人文景观。据史书记载,当时唐朝使者赴西域,与当地君主互相赠送礼品,其中就包括大量精美的玉器。

这些玉器不仅体现了当时工艺技术水平,还蕴含着中华民族悠久文化传统。在西域各国那里,这些玉器被视为珍宝,对于增强双方关系、展示国力的作用举足轻重。例如,吐蕃王松赞干布曾向唐太宗求婚,并以大量金银珠宝、丝绸等商品以及一些战利品(如战败敌人的武器)换取了一批珍贵的地图和知识资料,以及一些来自中国大陆的手工业产品,如玻璃制品、金属工艺品等。而这其中最受欢迎的一种就是那耀眼夺目的玉石。

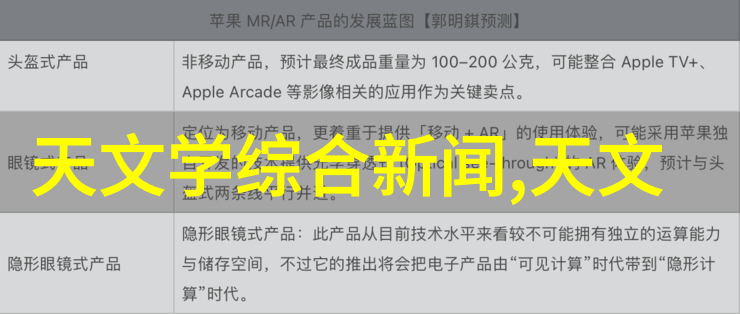

到了宋朝,由于经济发展及对外开放政策,大量宝石尤其是翡翠被运到北方市场出售。此时,“往下边塞”意味着从都城辽阳到远离中心城市较为偏远但仍然具有重要意义的地理位置。这段区域内设有专门负责管理进出口贸易的大臣,他们需要确保那些经过严格筛选后的精品能顺利抵达目的地并受到热烈欢迎。

随后进入元明清三代,由于交通网络进一步完善,使得商品流通更加畅通无阻。在这一期间,无论是在政治交易还是日常商业活动中,都不可避免会涉及到各种形式的心灵慰藉——即那些心怀山河之情而又兼具实用性质的小巧艺术作品——它们不仅让人们能够感受到对方对自己友好甚至尊敬,更能加深彼此间的情感纽带,为两国间保持良好的关系打下坚实基础。

总结来说,“往下边塞玉器见客人啥意思”背后,是一个复杂而多维度的人际互动故事,它反映了人类对于美好生活追求的心愿,同时也是国际关系学说中的“物质交换”的具体体现之一。不论是在历史回顾还是现代思考上,该问题都提醒我们,一件简单的事物背后可能藏着丰富的情感与深层次意义。